„Nichts geschieht, wenn Du zu Hause sitzt.“ – dieser Spruch ist aktuell auf meinem Schreibtisch-Kalender zu sehen und klingt zunächst etwas frustrierend: Ich verbringe viel Zeit am Schreibtisch, wenn auch nicht ausschließlich zu Hause. Dennoch geschieht dabei doch viel mehr, als ich mir vor Beginn meiner Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Katholische Theologie, genauer am Lehrstuhl für Praktische Theologie bei Frau Professorin Teresa Schweighofer, vorstellen konnte.

Schreibtisch-Erlebnisse

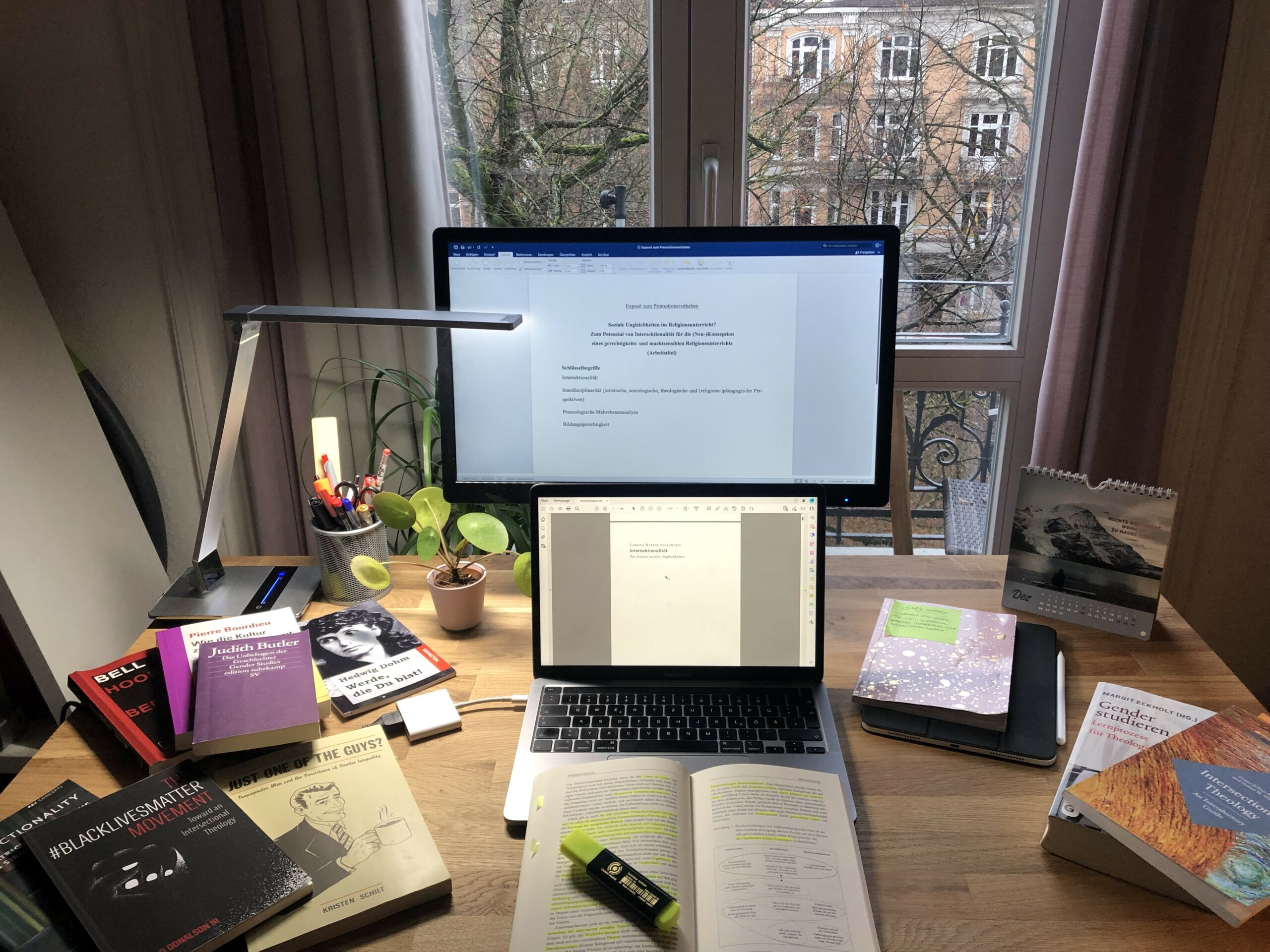

Wie die thematisch unterschiedlichen Bücher auf meinem Schreibtisch zeigen, beschäftige ich mich in meinem Dissertationsprojekt mit Erkenntnissen aus unterschiedlichen Disziplinen – was wohl auch an meinem Forschungsschwerpunkt, der Intersektionalität, liegt. bell hooks, Pierre Bourdieu, Judith Butler (links) – und dann Hedwig Dohm, auf die ich durch Zufall – und dies ist so ein spannendes „Schreibtisch-Erlebnis“ – gestoßen bin. Ende des Jahres plante unser Mittelbau einen Stadtrundgang, um die Umgebung unseres Instituts in der Friedrichstraße näher kennenzulernen. Bei meiner Recherche fand ich heraus, dass Hedwig Dohm hier, in der Friedrichstraße, aufgewachsen ist. Ehrlich gesagt hatte ich vorher nichts von ihr gelesen, was ich glücklicherweise schnell nachholen konnte – und so fand Hedwig Dohm schließlich auch Eingang in meine Arbeit.

Intersektionalität

Die rechte Seite meines Schreibtisches ist (noch) vergleichsweise leer: Hier finden sich aktuell Bücher zu Gender und Intersektionalität aus theologischer Perspektive. Ein wichtiges Anliegen meiner Arbeit ist es nämlich, den Intersektionalitätsansatz für die Theologie, insbesondere für die Religionspädagogik, fruchtbar zu machen: Vor dem Hintergrund kapitalistischer Gesellschaften spielen nicht nur die Kategorien Geschlecht, Race, Klasse und Körper auf der Strukturebene eine Rolle, sondern ebenso die Ebene der symbolischen Repräsentationen und Identitätskonstruktionen.

Interdisziplinarität

Für mein Dissertationsprojekt ist mein Wissen, das ich mir in meinem einjährigen Studium (09/2018–09/2019) an der University of California, Santa Barbara (UCSB) aneignen durfte, nun sehr hilfreich. An der UCSB hatte ich die Möglichkeit, in ganz unterschiedliche Fachdisziplinen hineinzuschnuppern: Feminist Studies, Sociology, Psychology, Education, Anthropology und Religious Studies. Dabei habe ich häufig Kurse mit einem Gender-Schwerpunkt gewählt. Aus einem Sociology-Kurs ist mir ein Buch besonders in Erinnerung: „Just One of the Guys? Transgender Men and the Persistence of Gender Inequality“. Beeindruckt hat mich vor allem die biographische Dimension, die im Buch Lebenswirklichkeit mit queertheoretischen Perspektiven verknüpft.

Ungerechtigkeit in Bildungskontexten

Auch in meiner Arbeit bin ich gewillt, theoretisch fundiert, aber doch mit Praxisbezogenheit über Themen wie Sexismus/Heteronormativität, Rassismus, Klassismus und Bodyismus zu schreiben. Gerade arbeite ich an einem Kapitel, das sich mit der Kategorie Klasse und Klassismus auseinandersetzt. Viele biographische Beiträge zeigen nicht nur die intersektionale Überkreuzung von Kategorien sozialer Ungleichheit, sondern auch, dass in neoliberalen Diskursen die Kategorie Klasse kaum noch eine Rolle spielt. Die Zeit einer Klassengesellschaft scheint längst vorbei: Wer viel leistet, wird viel erreichen. Dieses Credo der Leistungsmeritokratie ist – darauf verweisen unzählige Studien – nicht haltbar. Letztlich entscheidet nach wie vor die soziale Herkunft (gewiss verwoben mit weiteren Kategorien sozialer Ungleichheit), wer viel erreichen kann.

Dieser Zusammenhang wurde mir besonders während meines ehrenamtlichen Engagements bewusst. In unterschiedlichen Kontexten – Nachhilfe in der Schule, im Kinderheim und in der Stadtbücherei für Schüler:innen und Geflüchtete, ebenso beim Verein ‚Rock Your Life!‘ – habe ich schnell erkannt, dass nicht allein die Leistung(sbereitschaft) das ausschlaggebende Kriterium für Bildungserfolg darstellt. Umso überraschender war für mich, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine Diskriminierung aufgrund von ‚Klasse‘ nicht explizit aufgreift: § 1 nennt „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“. Realiter aber bestimmt die soziale Herkunft oder Klasse nach wie vor entscheidend die zu ergreifenden Lebens- und Berufschancen eines Individuums, wie ein Blick auf den sog. Bildungstrichter schnell zu erkennen gibt. Mit Bourdieu sind diese Unterschiede nicht allein auf finanzielle Ressourcen (ökonomisches Kapital), sondern ebenso auf weitere Kapitalarten (Kultur- und Sozialkapital) zurückzuführen, was sich unter anderem am Habitus einer Person und deren sozialen Netzwerken zeigt.

Die damit stetig reproduzierte Ungleichheit tritt in Bildungskontexten besonders hervor – nicht nur an Schulen, sondern auch an Universitäten. Die Humboldt-Universität zu Berlin greift dementsprechend unterschiedliche Kategorien sozialer Ungleichheit im Berliner Hochschulgesetz (§ 5b Abs. 2 BerlHG) auf: „Die Hochschulen sind verpflichtet, Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, einer rassistischen oder antisemitischen Zuschreibung, der Religion und Weltanschauung, einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung, des Lebensalters, der Sprache, der sexuellen und geschlechtlichen Identität sowie der sozialen Herkunft und des sozialen Status zu verhindern und bestehende Diskriminierungen zu beseitigen.“ Hier wird in vielerlei Hinsicht über § 1 des AGG hinausgegangen, mit Blick auf die Klassenkategorie durch die explizite Nennung der sozialen Herkunft und des sozialen Status. In der Praxis, und das wird dabei ebenfalls deutlich, tritt eine Kategorie sozialer Ungleichheit jedoch selten allein auf: Sie ist vielmehr verwoben mit weiteren Kategorien sozialer Ungleichheit, die es – nicht nur in meinem Dissertationsprojekt – zu berücksichtigen gilt (Intersektionalität). Und damit zurück zu meinem Schreibtisch, abschließend zur Schreibtischmitte:

Schreibtisch-Erlebnisse in the making?

Da sitze ich nun, die Mehrebenenanalyse vor mir liegend und arbeite daran, die linke und rechte Seite meines Schreibtisches in meiner Dissertation theoretisch fundiert und zugleich praxisorientiert zu verbinden. Es wird also hoffentlich – entgegen dem Kalenderspruch – doch noch einiges geschehen, wenn ich zu Hause an meinem Schreibtisch sitze. Letztlich gründet meine Forschung auf dem, was „draußen“ passiert. Ich unternehme den Versuch, mich an meinem Schreibtisch hinauszuwagen, hinaus in verschiedene Fachdisziplinen und noch offene Fragen: Wie kann eine intersektional arbeitende / eine intersektionale Theologie aussehen? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für einen gerechtigkeits- und machtsensiblen – also intersektionalen – Religionsunterricht?

Carolin Hohmann, M.Ed., hat Germanistik, katholische Theologie und Bildungswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und an der UC Santa Barbara studiert. Derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Katholische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Zweitmitglied am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien. Die theologische Genderforschung, Intersektionalität und Bildungs(un)gerechtigkeit zählen zu ihren Forschungsschwerpunkten.