Im vergangenen Wintersemester haben sich Studierende der Gender Studies und Rechtswissenschaften auf die Spuren von vergessenen Jurist*innen begeben. In dem Seminar „(Rechts-)Geschichte neu schreiben: Wikipedia für vergessene Jurist*innen“ haben sie fünfzehn biografische Wikipedia-Artikel geschrieben, die jetzt veröffentlicht wurden.

Vergessene Jurist*innen

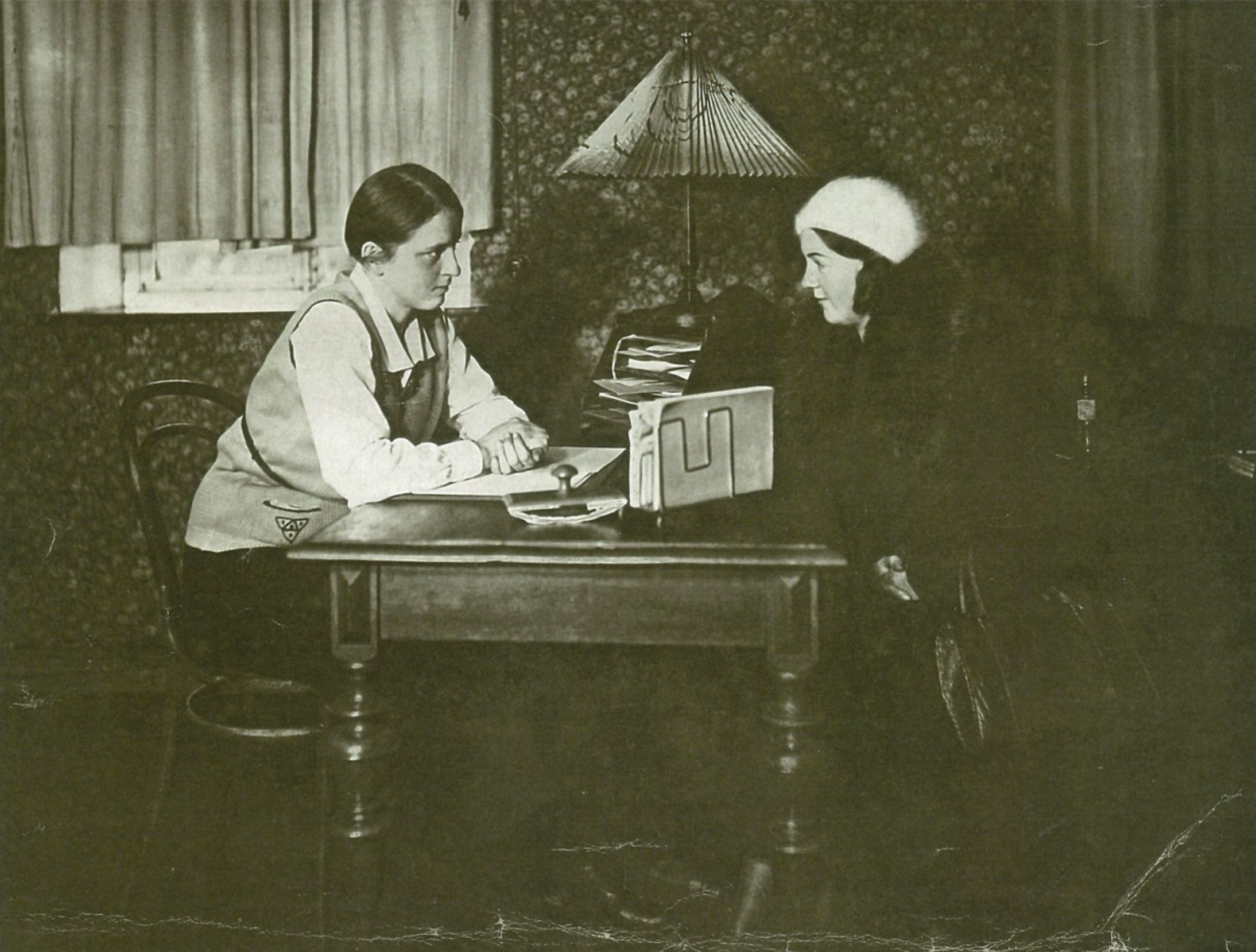

Emmalene Bulling beriet als erste Rechtsanwältin Bremens Frauen aus prekären Verhältnissen, Lilli Kretzmer setzte sich im Exil in den USA für Restitutionen ein und Anita Grandke war eine der bekanntesten Zivilrechtsprofessorinnen der DDR. Drei Frauen also, die einen bemerkenswerten Beitrag zur Rechtspraxis, Rechtspolitik oder Rechtswissenschaft geleistet haben – und trotzdem von der Rechtsgeschichte vergessen wurden.

Es ist kein Zufall, dass vor allem Frauen und andere marginalisierte Gruppen in Vergessenheit geraten: Ihr Auslassen in historischen Erzählungen ist Teil patriarchaler und hegemonialer Geschichtsschreibung. Geschichte wird häufig mit Blick auf ‚große Männer‘ und ‚große Ereignisse‘ erzählt – eine Erzählweise, die Frauen und marginalisierte Personen systematisch ausblendet.

Wir müssen deshalb unseren Blick verschieben und Geschichte feministisch erforschen: Nur dann kann die ganze Geschichte erzählt werden. Nur dann wissen wir, auf wessen Schultern wir stehen und in wessen Traditionen wir für Geschlechtergerechtigkeit streiten.

Feministische (Rechts-)Geschichte als Spurensuche

Das Seminar „(Rechts-)Geschichte neu schreiben: Wikipedia für vergessene Jurist*innen“ ist ein solcher Versuch, Geschichte feministisch zu erforschen: Dreißig Studierende der Gender Studies und der Rechtswissenschaften haben fünfzehn vergessene Jurist*innen recherchiert und für sie für einen Wikipedia-Artikel verfasst. Die Recherche war oftmals herausfordernd, da nur wenige Juristinnen eigene Aufzeichnungen hinterlassen haben – oder diese wurden als nicht relevant erachtet und nicht archiviert. Flucht und Verfolgung haben dazu beigetragen, dass Dokumente in Bibliotheken und Archiven in ganz Europa und Nordamerika verteilt sind. Namensänderungen nach der Heirat oder Migration haben es schwer gemacht, Lebenswege nachzuverfolgen. Verwicklung in NS-Politiken konnten wir nicht nachvollziehen, wenn Akten aus dieser Zeit verloren gegangen sind – oder beseitigt wurden. Kaum eine der Biografien der Juristinnen ist umfassend historisch erforscht und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Oft weisen nur Fußnoten oder ein kurzer Eintrag im Juristinnen-Lexikon des Deutschen Juristinnenbundes auf ihre Existenz hin. Feministische Geschichtsforschung ist also vor allem eines: Spurensuche.

Folgt man diesen Spuren, werden beeindruckende Lebensgeschichten sichtbar: Einige mussten ihr Leben infolge antisemitischer Verfolgung und Flucht – teilweise mehrfach – völlig neu aufbauen, sei es als Juristinnen oder in anderen Berufen wie Berta Kamm als Sprachlehrerin oder Elisabeth Marum-Lunau als Hotelmanagerin. Manche waren, wie die Kommunistin Rita Sprengel, im antifaschistischen Widerstand aktiv. Fast alle waren sozial und (rechts-)politisch in Parteien, Verbänden oder der Frauenbewegung aktiv, wie Anna Mayer, die zahlreiche Ämter im Bereich der Fürsorge bekleidete, oder Lilli Kretzmer und Edith Kosterlitz, die sich im Exil für Restitutionen einsetzten. Als Rechtsanwältinnen wie Eleonore Mann und Emmalene Bulling berieten sie vor allem Frauen in Not. In der DDR wirkte Maria Cordes als einzige private Rechtsanwältin und Notarin, während Anita Grandke als Zivilrechtsprofessorin an der Humboldt-Universität auf das Familienrecht Einfluss nahm. Sie waren ,die Ersten‘ in ihren Berufen – Margarete Bitter die erste Diplomatin, Elsa-Brünhild Lohmeyer die erste Staatsanwältin und Johanna Runkel-Storch die erste Richterin in Marburg. Und zwei, Karola Fettweis und Erna Proskauer, erhielten sogar das Bundesverdienstkreuz für ihr Lebenswerk – der sexistischen, antisemitischen und politischen Diskriminierung zum Trotz.

Einen Wikipedia-Artikel schreiben

Wir alle haben schon einen Wikipedia-Artikel gelesen, aber wie schreibt man einen? In dem Seminar haben wir uns in mehreren Sitzungen die Grundlagen erarbeitet: Wir haben uns mit dem (rechts-)historischen Kontext auseinandergesetzt, in den die vergessenen Juristinnen eingebettet sind. Wir haben über die Recherche in Archiven und die Herausforderungen von Community Archives bei einer Exkursion in das lesbische Archiv „Spinnboden“ gelernt. Wir haben mit Dr. Marike Hansen, Autorin der Biografie Erna Schefflers, der ersten Richterin am Bundesverfassungsgericht, darüber gesprochen, was eine gute Biografie ausmacht. Wir haben über Wissensgerechtigkeit, Open Science und die feministische Kritik an der Wikipedia diskutiert. Und wir haben in einem Einführungsworkshop von Wikipedianerinnen gelernt, was Artikelnamensräume, Wikilinks und Entwurfsseiten sind.

In Zweierteams haben die Studierenden sich dann auf die Suche begeben: nach Fußnoten, Archivalien, Fachliteratur, Zeitungsartikeln, Briefen, Akten, Urkunden, Fotos und anderen zeithistorischen Dokumenten, die das Leben der vergessenen Juristinnen in Erinnerung rufen. Auf dieser Grundlage sind Entwürfe für die Wikipedia-Artikel entstanden, die wir in einem Edit-a-thon mit vier Wikipedia-Mentorinnen fertiggestellt und anschließend veröffentlicht haben.

Das wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Unterstützung durch die Frauenbeauftragte der Juristischen Fakultät und OpenRewi e.V., die Hinweise von Karoline Lölhöffel und Maja Linthe, die Arbeit unserer Wikipedia-Mentorinnen 18quirl08, Weltenspringerin, Reisen8 und – ganz besonders – Grizma, sowie vieler weiterer solidarischer Historiker*innen, Archivar*innen und Aktivist*innen.

Wie geht es weiter?

Die Artikel zu den fünfzehn (nicht mehr) vergessenen Juristinnen wurden veröffentlicht. In der Wikipedia heißt das: Jetzt geht es erst los. Die Artikel können öffentlich bearbeitet und die Details diskutiert werden. Mehrere Studierende möchten darüber hinaus anregen, dass Straßen nach „ihren“ Jurist*innen benannt werden. Und die Liste vergessener Jurist*innen ist noch lang. Ein nächstes Seminar könnte beispielsweise die Perspektiven und Lebenswege von Schwarzen, trans und nicht-binären Jurist*innen in den Blick nehmen. Die Arbeit geht also weiter.

Klar ist: Die Studierenden haben dazu beigetragen, die Geschichte vergessener Jurist*innen sichtbar und Wissen gerechter zu machen – in der Rechtswissenschaft, aber auch in der breiten Öffentlichkeit.

Titelbild: Rechtsanwältin Emmalene Bulling, mit freundlicher Genehmigung von Nils Bulling

Louisa Hattendorff ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien (Prof. Dr. Susanne Baer) an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und hat das Seminar „(Rechts-)Geschichte neu schreiben: Wikipedia für vergessene Jurist*innen“ im Wintersemester 2024/25 unterrichtet. Sie hat Jura studiert und promoviert zu feministischen Rechtskämpfen. Feedback und Anregungen bitte an louisa.hattendorff@hu-berlin.de.