Im Wintersemester 2025/26 veranstalten Lisa Cordes und Giulia Maria Chesi in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien und dem Berliner Antike Kolleg eine Ringvorlesung zu Medea, einer der schillernden Frauenfiguren in der antiken Mythologie, bekannt als weibliche Protagonistin der Argonautensage und als tragische Heldin. Medea ist die Tochter des Königs Aietes von Kolchis, einem Königreich am Schwarzen Meer, und Enkelin des Sonnengottes Helios. Als der griechische Held Jason mit den Argonauten nach Kolchis kommt, um das Goldene Vlies zu stehlen, verliebt sie sich in ihn und hilft ihm, das Vlies zu erlangen: dafür tötet sie ihren eigenen Vater. Auf der Flucht aus Kolchis ermordet und zerstückelt sie auch ihren Bruder Absyrtos. Jason und Medea schaffen es, nach Griechenland zu fliehen, und in Korinth zunächst glücklich zu leben. Doch dann verlässt Jason Medea, um Glauke (oder, in anderen Fassungen: Krëusa), die Tochter des korinthischen Königs Kreon zu heiraten. Aus Rache tötet Medea die künftige Braut mit einem vergifteten Gewand und ermordet ihre eigenen Kinder vor den Augen ihres Vaters Jason. In vielen Bearbeitungen des Stoffs erscheint der Kindermord als einzige Möglichkeit, den untreuen Jason wirklich zu treffen. Um Medea nach ihrem Verbrechen zu retten, sendet ihr Großvater Helios ihr einen Drachenwagen. So kann sie nach Athen entkommen, wo sie König Aigeus heiratet, mit dem sie abermals einen Sohn hat.

Interdisziplinäre Perspektiven auf einen vielschichtigen Mythos

Der Medea-Mythos wurde in Literatur, Kunst und Theater vielfach rezipiert und immer wieder neu gestaltet, wobei jede Adaption die jeweiligen kulturellen, sozialen und psychologischen Diskurse ihrer Zeit reflektiert. Die Kindsmörderin Medea erfuhr dabei unterschiedliche Bewertungen: mal grausame Zauberin und zum Äußersten fähige, monströse Verbrecherin, mal als eine aus den patriarchalen Strukturen ausbrechende Machtperson, die auch sich selbst das Schlimmste antut, um ihre Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen – Medea regt seit jeher die Phantasie an.

Die Ringvorlesung Medea eröffnet neue, spannende und kontroverse Perspektiven auf diesen vielfältigen Charakter. Mit ihrem interdisziplinären Charakter wenden sich die Vorträge an ein breites Publikum sowie an Student*innen unterschiedlicher Fachbereiche: Klassische Philologie & Archäologie, Gender Studies, Europäische Literaturen, Kultur- und Theaterwissenschaften, Religionswissenschaften, Germanistik. Im Fokus stehen zunächst die antiken Texte von Euripides, Ovid und Seneca sowie die uns erhaltenen römischen Fragmente. Im Anschluss soll die Figur der Medea mit einem interdisziplinären Blick betrachtet werden, so aus der Perspektive der Archäologie – im Rahmen eines Besuchs im Alten Museum – und der Religionswissenschaft. Abschließend wird ein Blick auf die Rezeption der Medeafigur in der Moderne, bei Anna Seghers und Christa Wolf sowie in zeitgenössischen Theaterproduktionen, geworfen.

Tragische Frauenfiguren neu denken: Die Ringvorlesung im Kontext von The Feminine Turn

Medea ist eine Veranstaltung des internationalen und transdisziplinären Forschungsprojektes The Feminine Turn, einer Kollaboration zwischen HU und FU Berlin sowie der University of California in Los Angeles (UCLA). Das Projekt konzentriert sich auf die griechische und lateinische Tragödie und zielt darauf ab, den einzigartigen Wert der ethischen, politischen und epistemologischen Handlungsfähigkeit weiblicher tragischer Figuren neu zu bewerten und aufzuwerten. Damit stellt The Feminine Turn eine langjährige Tradition der genderbezogenen Literaturkritik in Frage, die auf dichotomen Machtstrukturen basiert – z. B. männlich versus weiblich, Überlegenheit versus Unterlegenheit, Rationalität versus Irrationalität, Dominanz versus Unterwerfung. Indem das Forschungsprojekt die normativen Annahmen, die diesen Binärsystemen zugrunde liegen, auflöst, trägt The Feminine Turn dazu bei, die tragische weibliche/männliche Stimme neu zu denken, durch die Praktiken der Verletzlichkeit, der gegenseitigen Anerkennung und des empathischen Dialogs geschlechterübergreifend artikuliert werden.

Die Ringvorlesung findet in zweiwöchigem Rhythmus donnerstags um 18 Uhr c.t. in Präsenz statt und stellt eine Kooperation mit der Berliner Antikensammlung dar. Sie wurde mit der freundlichen Unterstützung des Berliner Antike Kolleg und des Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der HU Berlin organisiert. Eine Anmeldung ist nur für die Sitzung am 11. Dezember erforderlich. Diese Sitzung findet im Alten Museum statt. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Bitte senden Sie bis zum 27. November eine E-Mail an sekretariat@berliner-antike-kolleg.org.

Übersicht Ringvorlesung: Medea

HU Berlin, donnerstags 18:15-19:45 Uhr, Dorotheenstr. 24, Raum 1.308

16.10. Thomas Poiss (HU Berlin / Gräzistik)

Die fremde Frau. Euripides’ Medea und die mythische Tradition

30.10. Maria Jennifer Falcone (FAU Erlangen-Nürnberg; Università di Pavia / Latinistik)

Frau, Mutter, Schwester und Tochter: Medea in den Fragmenten der römischen Tragödie

13.11. Therese Fuhrer (LMU München / Latinistik)

Töten im Dienst männlicher Macht: Medea als ‚thessalische Hexe‘ in Ovids Metamorphosen

27.11. Lisa Cordes & Anna Demeter (HU Berlin / Latinistik)

‚Medea sein‘ in der literarischen Tradition. Rache als Kunst in der Medea des Jüngeren Seneca

11.12. Annegret Klünker & Martin Maischberger (Antikensammlung Berlin)

Medea im Museum

8.01. Cynthia Bruhn (CAU Kiel / Altertumskunde; HU Berlin / Gräzistik)

Verzaubern und Verzaubert-Werden – Medeas Verhältnis zu Magie, Göttern und Ritualen bei Apollonios Rhodios und Euripides

22.01. Marta Lietti (FU Berlin / Religionswissenschaft; Universiteit Gent / Gräzistik)

Was sagen die Kinder Medeas? Perspektivenwechsel im zeitgenössischen Theater

5.02. Birgit Dahlke (HU Berlin / Germanistik)

Literarische Adaptionen nach 1945 und nach 1989: Anna Seghers und Christa Wolf

Bei Bedarf können 4 LP vergeben werden. Es besteht die Möglichkeit entweder Senecas oder Euripides’ Medea ganz zu lesen, und dazu ein ganz kurzes Essay zu einem Thema freier Wahl zu schreiben (max. 4 Seiten) oder einen der in der Ringvorlesung präsentierten Vorträge auszusuchen und begründen, warum dieser der beste war.

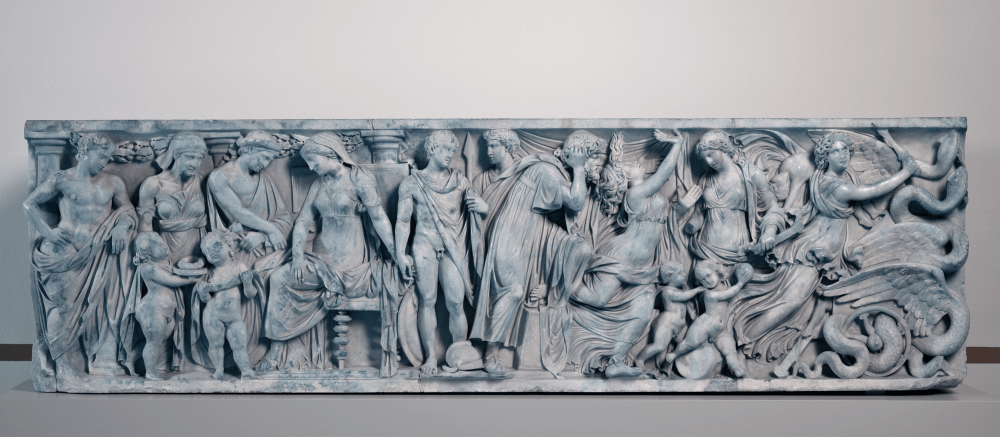

Titelbild: Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung / Johannes Laurentius, CC BY-SA 4.0, Inventarnummer: Sk 843 b.

Das Bild zeigt den Medea-Sarkophag in der Berliner Antikensammlung. In vier Szenen (von links nach rechts) zeigt der Sarkophag das Ende des Medea-Mythos: 1) Übergabe von Medeas vergifteten Geschenken an Kreusa durch Medeas Kinder; 2) Tod Kreusas 3) Medeas Kindermord 4) Medeas Flucht im Drachenwagen.

Lisa Cordes ist Professorin für Latinistik an der HU Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind antike Konzepte von Figur, Fiktion und Autorschaft in der antiken Literatur, panegyrische Rhetorik sowie Herrscherlob und -kritik in der Antike und Gender Studies in den Altertumswissenschaften. Sie ist Mitglied am ZtG und in der Redaktion von Eugesta, der Zeitschrift des European network on Gender Studies in Antiquity.

Giulia Maria Chesi ist Dozentin für griechische Literatur an der Humboldt-Universität. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Tragödie und Homer. Sie untersucht klassische Texte aus posthumanistischer und queerer Perspektive und hebt deren anhaltende Relevanz und kritisches Potenzial für gegenwärtige Diskurse hervor – insbesondere in Bezug auf Fragen von Geschlecht, Körperlichkeit und Technologie.