Als Hebammenschülerin kam ich meiner Schreibarbeit beim Anfertigen der Geburtsdokumentation im Stübchen nach – das Pausenbrot zur Seite geschoben und immer mit einem Auge auf dem Herzton-Wehen-Monitor. Papier ist geduldig. Eigentlich gibt es im Krankenhaus kein Papier. Keines jedenfalls das einfach nur weiß und ohne Dokumentenvordruck ist, das Fach mit dem Druckerpapier verriegelt – wie das Schließfach einer Schweizer Bank. Wollte ich also einer handschriftlichen Schreibaufgabe jenseits vordefinierter Schreibarbeit begegnen, so standen hierfür nur die allgegenwärtigen grauen Papierhandtücher aus Zellstoff zur Verfügung. Oft hielt ich schon während der Geburten einige Stichpunkte auf diesen labberigen Fetzen fest, die ich dann später noch – sauber – in die endgültige Dokumentation überführen wollte. Mit der Zeit zerfallen sie in der Kasacktasche, lösen sich auf und mit ihnen die Realität aus Stress und kurzatmiger Panik derjenigen, die im Vorbeigehen ein Papierhandtuch aus dem Spender zupft und aufschreibt, was wirklich wichtig ist.

Schreibsituationen liefern einen ethnographischen Zugriffspunkt, um über mein Feld, die rechtspolitische Arbeit an der gerechten Geburt, auch unter wissenschaftlichen Aspekten nachzudenken. Als literarische Selbstpositionierung ermöglicht die Reflexion solcher Momente dem schreibenden Subjekt Selbsterfahrung und trägt zu politisierter Forschungshaltung bei, die insbesondere in feministischer Tradition, auch als Empowerment weiblicher Autor:innenschaft bedeutsam ist. Das Narrativ der überlasteten, zwischen unerfüllbaren Paradoxien zerriebenen Hebamme und mithin die Erklärung für Fehlentwicklungen in der Geburtshilfe hängt eng mit dem Schreiben zusammen: Mit der Herausbildung haftungsrechtlicher Ansprüche gegen Hebammen und Ärzt:innen und durch die Überführung des Hebammenwesens ins moderne Sozialrecht nimmt die Dokumentation als schriftliche Beweispflicht während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nämlich erheblich zu.

Dokumentation als verrechtlichte Geburtsarbeit

Im Zentrum der Geburtsarbeit stehen so nicht die Gebärenden, ihre unmittelbaren körperlichen Regungen und individuellen emotionalen Bedürfnisse. Vielmehr wird das Geschehen im Kreißsaal zu einer weitgehend rechtsgebundenen Tätigkeit, die als solche auch mit bestimmten Schreibarbeiten einhergeht. Wie aber vor der Frau[i] auf dem Boden kniend, mit ihrem Bein in unsere Hüfte gestemmt oder auf dem Fahrrad zwischen zwei Hausbesuchen all das Geforderte oder Erforderliche schriftlich festhalten? Wie der Überforderung begegnen, die es bedeutet, das Erleben der Beteiligten, das medizinisch Hilfreiche und das juristisch Entscheidende in die knappen Zeilen der Kurve zu pressen? Mehr Papier von A nach B schieben als eigentliche Arbeit.

Sowohl die Schreibpraxis als auch die mit ihr verbundenen Rationalitäten von Rechenschaftspflicht und Nachvollziehbarkeit geraten in Konflikt mit den Bedingungen des Gebärens. Diese Reibung fördert vergeschlechtlichte Effekte des Rechts zutage und wird als aktualisierte Machtungleichheit im alltäglichen Miteinander zwischen Gebärenden und Hebammen deutlich, weil die eingelagerten individual-rechtlichen Konzepte (Haftung, Leistung, Anspruch) die Erfahrung des Gebärens als zutiefst gegenseitige Subjektposition nicht in sich aufnehmen. Insofern bewegt mich der feministische Anspruch an das Schreiben über Geburten: Wer schützt sich vor wem durch schriftliches Zeugnis von der Situation? Wem gehört die Geburt? Für wen wird sie beschrieben und welche Realitäten werden hierdurch bestätigt, welche Positionen privilegiert?

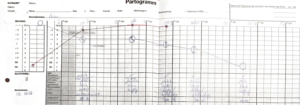

Die Kurve: Das Partogramm als Geburtsbericht

Dem fein säuberlich angefertigten Partogramm ist der Befund einer vaginalen Untersuchung zu entnehmen: „MM 9cm, weich. VT: Kopf I-1, PN 2. Schr. DM, kleine bis mittlere Geburtsgeschwulst. Wehen: unkoordiniert. FW leicht grünlich.“ Der Befund ist halb geschrieben, halb gezeichnet in den Vordruck eingetragen und wird statt von links nach rechts, von oben nach unten gelesen, so wie das Köpfchen durchs Becken muss. Reduziert auf einige, klar definierte und vorgegebene geburtshilfliche Parameter, die hinsichtlich ihrer Bedeutung für den (regelrechten) Geburtsfortschritt interpretiert werden, ist die Dokumentation so verfasst, dass Lai:innen und insbesondere die Gebärenden selbst nicht in der Lage sind, sie ohne Erklärungen und Interpretationshilfen zu lesen. Durch das Verbinden der wiederholten Eintragungen mit einem Strich wird der Geburtsfortschritt als Kurve sichtbar: Die Portio (Muttermund) öffnet sich (ansteigende Kurve) und das Köpfchen tritt tiefer (abfallende Kurve). Fieberkurven, Blutdruckkurven oder Herzton-Wehen-Kurven – Physiologie und Pathologie als Variablen im zeitlichen Verlauf festzuhalten, ist im medizinisch-pflegerischen Bereich so üblich, dass medizinisches Personal bei der Dokumentation mit ihren vielen verschiedenen Formaten und Formularen oft generalisierend von der Kurve spricht. Als juristischer Beweis schützt sie sich so auch gegen den fremden Blick, eine anders lautende Wahrnehmung der Situation, und konstruiert einen Bericht über das Geschehen und damit das Geschehen selbst – die Geburt – als potentiellen Haftungsfall, denn jede Kurve hat einen idealen Verlauf. Wo sie davon abweicht, entsteht ein Druck zur Rechtfertigung. Leerstellen in der Dokumentation definieren sich über Auslassungen zu meinem Handeln (in Bezug zur Kurve), nicht über die fehlende Perspektive der Gebärenden und ihrer Begleiter:innen auf das, was mit ihnen geschieht. Sie und ihre Regungen werden zu Messdaten, die erkannt, eingetragen und spezifisch gedeutet werden müssen. Aber auch ich werde auf meine Funktion reduziert. Auch die Vielfalt meiner sorgenden und begleitenden Handlungen, Überlegungen und Gefühle geht verloren. Die Dokumentation ist insofern das Abbild spezifischer Wissensweisen über den Geburtsprozess und schreibt den intrapartalen Status der Gebärenden als passive, durch den Prozess zu leitende Objekte fest.

Das Wort ergreifen – Position beziehen

Die Gebärerfahrung hingegen entzieht sich gänzlich jeder Beschreibung und dem Schreiben selbst. Zwischen zwei Wehen und mit einer Flexyle im Handrücken machen die Gebärenden höchstens drei Kreuze unter den Aufklärungsbogen zur PDA. Gerade weil nichts, oder in Form der Dokumentation nur wenig Hilfreiches, für die Klärung des Erlebens der „unbeteiligten Zeug:innen“ festgehalten wurde, muss um Bedeutung gerungen werden. Das Gebären wird zum Gegenstand von Mystifizierung oder Romantisierung, kann als traumatisch und gewaltvoll rekonstruiert werden, weil Gebärende und ihre Zugehörigen in der Regel von den Arenen geburtlicher Normativität ausgeschlossen sind. Aber auch wenn ich als Hebamme über eine Sprache (beruflicher) Normalität verfüge und versuche, diese zur Verfügung zu stellen, wird doch auffällig, wie sie das Erleben der Gebärenden nicht zu fassen vermag, wie ich auch selbst stumm, empört oder verklärt werde, wenn es statt um professionelle Fragen, um meine Erfahrungen geht. In Form solcher Selbstzeugnisse polarisiert vor allem die Diskussion um gewaltvolle Gebärerfahrungen, #metoo im Kreißsaal, durch Begriffe wie geburtshilfliche Gewalt oder birthrape als Unrecht. Als Erzählformat der Sozialen Medien geht dies auch mit einem bekennenden Schweigen brechen einher: Disclosure oder Coming-out als selbstbestimmte Prozesse der Offenlegung sind durch die Entstehung von (Un)Rechtsempfinden und durch Kollektivierungsprozesse gekennzeichnet und haben somit immer auch eine politische Dimension. Geburten in diesem Sinne selbst-verständlich zu machen, bedeutet, sie ins Verhältnis ihrer (persönlichen) Umstände zu setzen, sie als #birthmatters zur zentralen sozialen Kategorie und damit zum politischen Gegenstand zu erheben, konsequent zu situieren.

Wie also Geburten beschreiben?

Eine solche Geburtskultur des Alltäglichen mit Beschreibungen von Kontinuitäten und Gemeinsamkeiten zu anderen Lebensbereichen, von Überschneidungspunkten zwischen (konkurrierenden) Wissensordnungen und Differenzsystemen, die die Geburt zum Austragungsort von Hierarchien und Machtungleichheiten machen, könnte das Ziel auch einer (an-)teilnehmenden ethnographischen Narration des Gebärens sein. Mit Donna Haraway oder Didier Fassin kann dieser Ansatz als engagierte, positionierte Intervention in die zu beschreibenden Umstände verstanden werden. Auch die wissenschaftliche Schreibszene bildet ein überindividuelles Ordnungsprinzip, von dem aus Gedanken und Daten zusammengestellt, neu sortiert und der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Sie berührt dabei immer auch eine Art Scham, mich als ungeladener Gast womöglich zwischen zwei Welten zu bewegen, dabei die Gerüche und Gefühle des Geburtszimmers in die Akademie zu tragen, letztere ihrer Reinheit und Entrücktheit zu berauben; wiederum die Geburt durch den wissenschaftlichen Blick zu stören, ihren Ausgang in Gefahr zu bringen. Wenigstens die Beschreibung sollte erfüllen, was das Ereignis nicht vermag: All die Verbindungen herstellen und aufrechterhalten, die im Moment des Übergangs von den Betroffenen nicht gehalten werden können, als Teil einer dechiffrierenden Darstellung von Bearbeitungs- und Verarbeitungsprozessen des Gebärens, die die politischen Verhältnisse reartikulieren, aus denen die (Un)gerechte Geburt hervorgeht.

Michèle Kretschel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Ethnologie der HU Berlin. Dort arbeitet sie in einem Teilprojekt der DFG-Forschungsgruppe „Recht – Geschlecht – Kollektivität“ und plant eine Promotion an der Schnittstelle Gemeinwohl, Infrastrukturen und Recht im Kontext Geburtshilfe. Davor hat sie Europäische Ethnologie, Sexualwissenschaften und Gender Studies an der HU Berlin und der HS Merseburg studiert. Michèle Kretschel ist Hebamme und entwickelte ab 2014 gemeinsam mit Kolleg:innen Konzepte zur Begleitung und Beratung von Queer*- und Trans*Elternschaften.

[i] Gebärende haben vielfältige Geschlechtsidentitäten. Hebammen verwenden vor allem in generalisierten Ausführungen trotzdem meist weiterhin den Begriff „Frauen“. Dies geschieht in Abgrenzung zu „Patient:innen“ und markiert, dass es sich um gesunde Personen handelt, Schwangerschaft und Geburt kein per se pathologischer Zustand sind und daher nicht grundsätzlich Sache der Medizin. Die Berufsbezeichnung Hebamme wird von Personen mit unterschiedlicher geschlechtlicher Identität verwendet und folgt in ihrer Verwendung ebenfalls einer differenzierten Eigenlogik: Staatliche Versuche zur Einführung der Berufsbezeichnung „Entbindungspfleger“ im Rahmen von Gendermainstreaming stoßen im Feld auf breite Ablehnung, da sowohl der Begriff „Entbindung“ (passives Geburtsobjekt) als auch „Pflege“ (limitierende Darstellung des Aufgabenumfangs von Hebammen) politisch abgelehnt wird.